燃える空気

昔、越後(えちご)をおとずれた旅人たちは、そこでくらす人々が、ふしぎな火をつかっていることにおどろきました。地面の中から自然に火が吹きだし、たえることなく燃えつづけているのです。このようすは「この世のことか、まさに奇中の奇なり」(この世のこととは思えない、不思議なことのなかでもとくに不思議なことだ)と語られました。

実はこの火は、天然ガスを使ったものです。

越後の人々は、地面の中からふき出す天然ガスを「風草生水(かぜくそうず)」と呼び、生活に役立てていたのです。

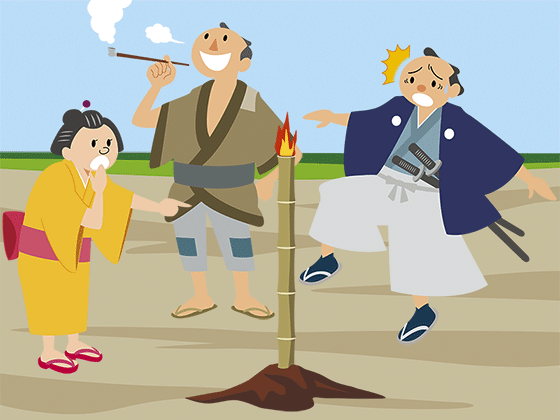

「東遊記(とうゆうき)」という書物に、現在の新潟県三条市の近くのできごととして、次のようなことが書かれています。「越後の庄右衛門という男が庭に井戸を掘ったところ、水のかわりにガスがいきおいよくふきだした。庄右衛門は、これを竹のパイプで家の中に引きこんで、煮炊きの燃料や部屋の明かりとして使った」。

このように、井戸からふき出すガスを家庭で使っていた地方もありました。

このように、井戸からふき出すガスを家庭で使っていた地方もありました。

(昭和30年頃)

出典:三条市の文化財

さらに明治の中ごろになると、もう少し大きな規模で利用する地方もでてきました。長野県の諏訪湖では、湖底からでる天然ガスをパイプをとおして町へと運び、家庭でつかっていたようです。

井戸のガスを竹のパイプで引きこんでいた庄右衛門、そして湖底に敷いたパイプでガスを運んだ長野の人々・・・。ガスをくらしに役立てようという動きは、日本のあちこちでしだいに大きくなっていくのです。