文明開化のシンボルとなった

ガス灯

日本でのガス産業は、横浜の地で幕をあけました。

高島嘉右衛門(たかしまかえもん)という実業家が神奈川県庁からガス灯をつくるよう頼まれ、1872(明治3)年に「日本社中」を立ち上げました。彼は、横浜市の神奈川県庁と大江橋から馬車道・本町通りまでの間に、ガス灯十数基をズラリとならべ、1874(明治5)年9月26日、いっせいに火をともしました。

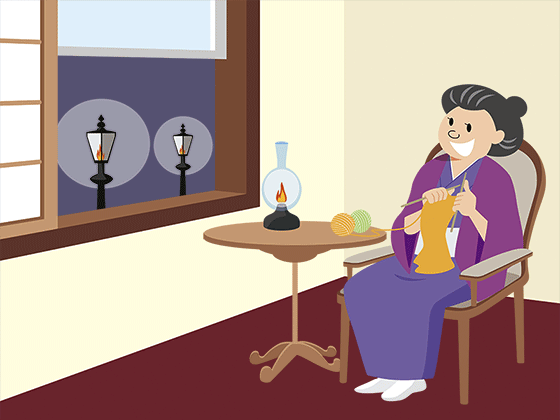

当時のガス灯は、石炭から発生させたガスを燃やすことで光をはなっていました。「裸火」とよばれる赤っぽい灯で、そこからはシューシューという音が聞こえてきたそうです。

横浜の町を明るく照らすガス灯は、人々に新しい文化のはじまりを知らせるものでした。その頃の合言葉だった「文明開化」のシンボルとして、急速に広まり、これが、日本のガス産業の記念すべき第一歩となりました。

ガス利用の広まり

明治中ごろになると、さらに明るいガス灯が登場しました。赤っぽい「裸火」のガス灯から、「ガスマントル」と呼ばれる白熱のガス灯へと変わり、町はひときわ明るく照らされました。

このようにガスは、照明用として広まっていきましたが、その一方で熱としても使われるようになっていきました。明治30年代になると、ストーブやアイロン、コンロ、湯わかし器などが次々に輸入され、日本でも作られるようになりました。

また、都市ガスの利用もしだいに広がっていきました。都市ガスとは、ガス会社から輸送管によって家庭などに届けられるガスのことです。それまでガス会社は、横浜、東京、神戸の3カ所にかぎられていましたが、やがて大阪、名古屋、長崎、門司へと広がり、多くの家庭にガスが届けられるようになりました。